눈 오는 날, 강아지가 길 잃은 아이를 집까지 안내한 이야기

눈은 처음엔 “조용한 축복”처럼 내렸다.

사람들은 창문을 열고 잠깐 웃었다.

“와… 눈 온다.”

“오늘은 사진 예쁘게 나오겠다.”

하지만 눈은 곧,

세상을 ‘하얀 장난’이 아니라 하얀 함정으로 바꿔놓는다.

길이 흐려지고, 표지판이 사라지고,

어제까지 익숙했던 골목이 낯설어진다.

그리고 그날,

그 눈 속에서 한 아이가 길을 잃었다.

아이의 손은 장갑 속에서 조용히 떨리고 있었다.

눈이 얼굴에 닿을 때마다 눈을 찡그렸고,

숨은 자꾸 하얗게 끊어졌다.

아이의 목에는 스카프가 있었지만

그 스카프는 따뜻함이 아니라 불안을 감싸고 있었다.

“엄마가… 여기서 기다리랬는데…”

아이의 목소리는 바람에 잘려 나갔다.

조금 전까지만 해도 분명히 그 자리에 있었던 사람들과 불빛이

어느새 전부 사라져 있었다.

길은 복잡하지 않았다.

그저 하얗기만 했다.

그때였다.

아이가 뒤쪽에서 작은 발소리를 들었다.

눈 밟는 소리는 무겁고 둔한데,

그 발소리는 이상하게 가볍고 조심스러웠다.

아이의 고개가 천천히 돌아갔다.

거기엔 작은 강아지 한 마리가 있었다.

몸집은 크지 않았지만

눈 위에서 균형을 잡는 걸 보면,

이 강아지는 이미 겨울에 익숙한 녀석이었다.

꼬리는 반쯤 올라가 있었고,

눈동자는 마치 아이를 “평가”하듯 조용히 살폈다.

이 아이, 지금 어디 가는 거지?

강아지는 다가오지 않았다.

대신 조금 떨어진 곳에 서서 아이를 바라봤다.

가끔 고개를 기울였다.

그리고는 한 번… 딱 한 번,

작게 “멍” 하고 울었다.

그 울음은 경계도 아니고, 인사도 아니고,

어쩐지 이런 말처럼 들렸다.

“거기서 그러고 있으면… 더 추워져.”

아이는 눈물을 참으며 말했다.

“나 길을 잃었어…”

강아지는 대답하지 않았다.

하지만,

그 순간 강아지가 한 걸음 앞으로 나왔다.

그리고는 천천히, 아주 천천히

아이 앞을 지나 골목 방향으로 걸어가기 시작했다.

몇 걸음 걷고—

다시 뒤를 돌아봤다.

아이를 확인하듯.

따라와.

일단 따라와.

아이는 처음엔 움직이지 못했다.

낯선 강아지를 따라간다는 게 무섭기도 했다.

하지만 더 무서운 건

이대로 서 있으면 정말 아무 일도 일어나지 않을 것 같다는 것이었다.

그래서 아이는

조심스럽게 첫 발을 내디뎠다.

눈이 ‘뽀드득’ 하고 울었다.

강아지는 다시 앞장섰다.

강아지는 빠르지 않았다. 아이가 따라올 속도로 걸었다.

강아지는 뛰지 않았다.

아이가 따라올 속도로 걸었다.

너무 빠르면 아이가 넘어질 테니까.

너무 느리면 아이가 얼어붙을 테니까.

강아지는 이상하게도

그 속도를 알고 있었다.

중간중간 멈췄고,

가로등 아래에서는 잠깐 서서 주변을 살폈다.

그리고,

한 번도 아이를 놓치지 않았다.

어느 순간부터 아이는 울지 않았다.

왜냐하면 눈물보다 더 큰 감정이

가슴 아래에서 천천히 올라오기 시작했기 때문이다.

“나… 혼자가 아니구나.”

아이의 입술이 떨리며 말했다.

눈은 길을 지웠지만, 강아지는 마음을 지우지 않았다.

강아지는 아무 말도 하지 않았다.

그저 눈 사이를 헤치며 걸어갔다.

세상이 하얗게 변해도

이 강아지의 길은 선명했다.

그렇게 몇 분이 지났을까.

강아지가 갑자기 멈췄다.

그리고 고개를 들어

어떤 집을 바라봤다.

현관 불빛이 켜진 집.

갑자기 문이 열리더니

여자가 뛰어나왔다.

“민준아!!!”

그 목소리는 겨울을 찢었다.

눈도, 바람도, 공포도 모두 찢었다.

아이의 몸이 풀렸다.

“엄마…!”

아이의 다리는 힘이 빠져

주저앉아버릴 것 같았다.

엄마는 아이를 안고

몇 번이고 얼굴을 확인했다.

“괜찮아? 어디 갔었어? 왜 이렇게 손이 차가워…”

아이의 손은 차가웠지만,

그 눈은 이상하게 반짝였다.

아이의 시선이 천천히 옆으로 갔다.

“엄마… 저 강아지가…”

하지만 그때.

강아지는 이미

조용히 한 발 뒤로 물러나 있었다.

자기 할 일을 끝낸 사람처럼,

그리고 너무 티 나면 민망한 사람처럼.

강아지는 아이와 엄마를 바라보며

꼬리를 한 번 살짝 흔들었다.

그 움직임은

인사라기보단…

“이제 됐지?”

그런 느낌이었다.

엄마가 강아지를 발견하고

놀라서 외쳤다.

“어머! 강아지야! 너… 너였구나?”

엄마는 주머니를 뒤졌다.

강아지 간식이 있을 리 없었다.

대신 손바닥 위에는 따뜻한 호빵이 하나 있었다.

엄마가 조심스럽게 내밀었다.

“이거… 먹을래?”

강아지는 한 걸음 다가왔다가

딱 멈췄다.

그리고는 호빵을 바라보는 대신,

엄마의 눈을 먼저 바라봤다.

잠깐의 침묵.

그 짧은 순간,

엄마는 이해했다.

이 아이는 배가 고파서 온 게 아니구나.

일을 하러 온 거구나.

강아지는 호빵을 먹지 않았다.

대신 한 번 더 꼬리를 흔들고

눈 속으로 몸을 돌렸다.

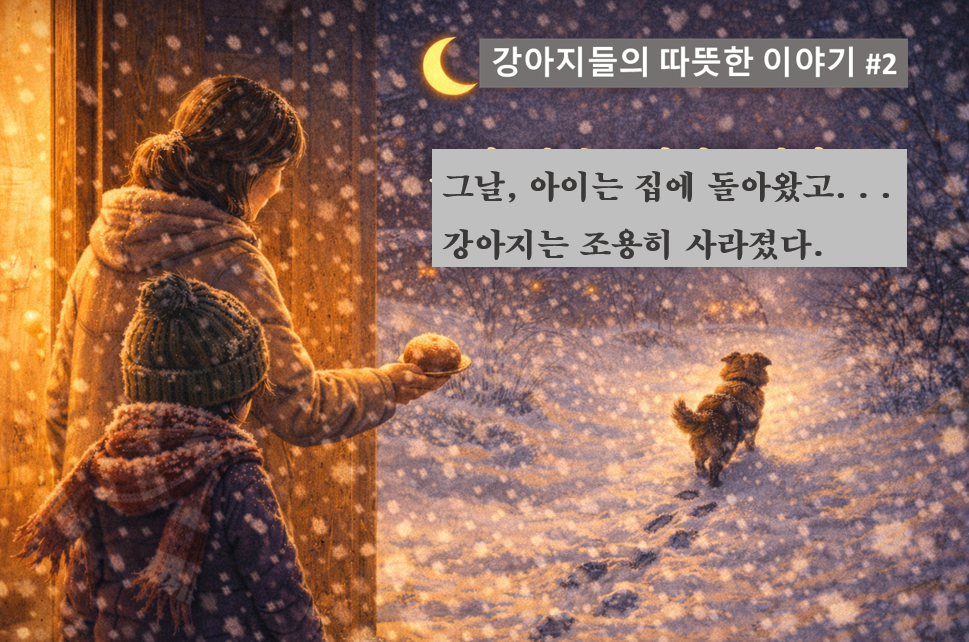

그날, 아이는 집에 돌아왔고… 강아지는 조용히 사라졌다.

그 뒷모습이 어쩐지

세상에서 가장 멋있어 보였다.

아이의 목소리가 뒤에서 터졌다.

“엄마! 강아지 고마워!!”

아이의 외침이 눈 속으로 퍼졌다.

강아지는 뒤돌아보지 않았다.

그냥 조금 더 천천히 걸었다.

아마 들었을 거다.

강아지는 다 들었을 거다.

그날 밤, 아이는 잠들기 전에 말했다.

“엄마… 강아지는 천사야?”

엄마는 잠깐 생각했다.

그리고는 아주 조용히 대답했다.

“천사는… 가끔 강아지로 오기도 하더라.”

🌙 맺음말

강아지는 길을 알려주지 않았다.

강아지는 길을 만들어줬다.

눈이 모든 걸 지웠던 날,

그 강아지는 아이가 집으로 돌아갈 수 있도록

세상에 아주 작은 선 하나를 그려줬다.

그 선의 이름은

함께 걷는 마음이었다.

'겨울철' 카테고리의 다른 글

| 겨울철 강아지들의 이야기 4편 - 한겨울 새벽, 편의점 불빛 아래에서 (0) | 2026.02.22 |

|---|---|

| 강아지들의 따뜻한 이야기 3편 - 추운 날씨, 노령견의 작은 용기 (0) | 2026.01.29 |

| 강아지들의 따뜻한 이야기 1편 - 겨울을 함께 보내는 반려견 이야기 🌙 (1) | 2026.01.11 |

| 겨울철 반려견 실내 놀이 & 활동량 유지법 — 추워도 건강하게 움직이는 집 안 루틴 🐶 (0) | 2026.01.09 |

| 겨울철 반려견 건강 체크 리스트 - 보호자가 꼭 확인해야 할 10가지 🐶 (0) | 2026.01.07 |